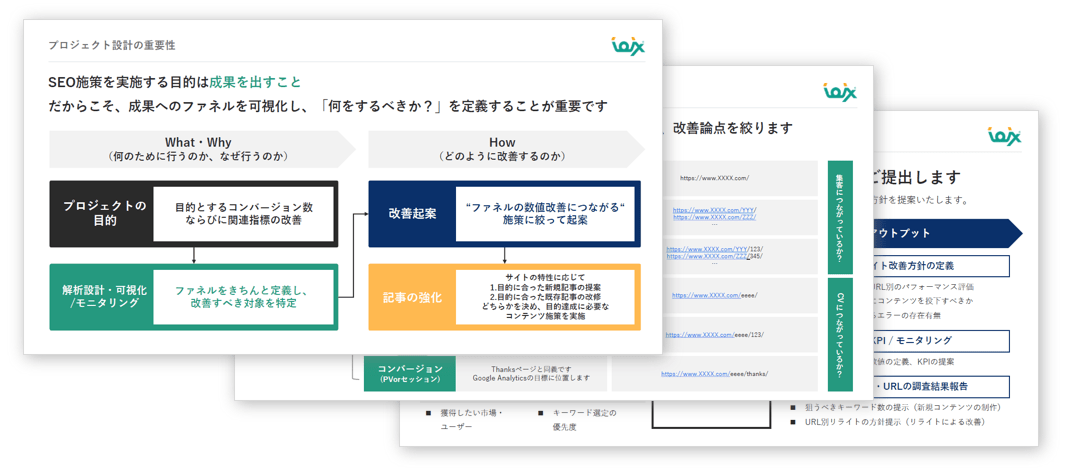

SEOコンサルティングサービスのご案内

専門のコンサルタントが貴社サイトのご要望・課題整理から施策の立案を行い、検索エンジンからの流入数向上を支援いたします。

無料ダウンロードする >>

無料ダウンロードする >>

この記事は、Backlinkoの「How to Use AI for Writing Exceptional Content(7 Best Practices)」を翻訳したものです。ここ最近のGoogleコアアップデートでは、事例やユーザーが生成したコンテンツなど、体験に根ざしたコンテンツが評価されやすい傾向が見られます。

体験コンテンツを効率よく制作する際に、AIはもはや欠かせません。AIを活用することで、インタビュー設計やリサーチの下準備を、短時間で質を保ちながらまとめられます。

以前に翻訳した記事「役に立つコンテンツを作る10の方法 + 事例とチェックリスト」とも通じるところがありますが、AIの提案を鵜呑みにして採用するだけのコンテンツではサイトの資産にならないでしょう。

読者リサーチの進め方や設問づくり、AIを活用した編集方法など、実務で再現しやすい手順が紹介されているので、自社のワークフローを見直すヒントとしてぜひご活用ください。

生成AIが発達した現代において、文章を書く人間が、敢えてAIを一切使わない理由は考えにくいですよね。

それはまるで、大工に「ドリルを使うな」と言うようなものです。確かにドリルがなくてもデッキは作れます。でも、わざわざそうする理由はあるでしょうか?

ライターは昔から、自分の技術を磨くために新しいツールを取り入れてきました。

AIに限らず、どんな技術でも我々の行動原理は「楽をしたい」という気持ちです。

画期的なツールが開発される度、「全部を自動でやってくれるはずだ」と期待してしまうのです。そして、そこそこの内容でよければ、AIはまさに最適な解決策になります。

でも、本当に優れたコンテンツを作るのは簡単ではありません。どんなツールを使っても同じです。

実際、この記事を書くとき私はAIをたくさん活用しました。

それでも完成までに40時間以上かかったのです。

なぜでしょうか?

それはAIを使ったことで、自分のコンテンツをもっと良くできると気づいたからです。そしてこれは、あなたにも同じように当てはまります。

私はコンテンツチームに、普段どのようにAIを執筆や編集に活用しているのかを聞きました。

シニアライターのYongi Barnardさん、Kate Starrさん、Shreelekha Singhさん、そしてシニアエディターのChris HannaさんとChris Shirlowさんが、それぞれのワークフローや知見を共有してくれました。

本記事ではその内容を随所で紹介していきます。彼らのような優秀なメンバーのおかげで、Backlinkoは月間およそ80万セッションものトラフィックを生み出しているのです。

ここから紹介するのは、AIがサポートしてくれる7つの普遍的なライティング手法です。

まずは、執筆プロジェクトの計画から見ていきましょう。

目次

読者を深く理解していなければ、どれほど優れたアイデアも伝わらずに終わってしまいます。

AIを使えば、読者リサーチがぐっと簡単になります。

何千件もの実際の会話を数分で分析できるため、これまでのように何週間もかけてインタビューやアンケートを行う必要はありません。

この記事を題材に、私は「人々がAIを使って執筆することをどう感じているのか」を調べてみました。

率直な意見を集めるなら、最適なのはRedditです。

実際に「reddit using ai to write good content」とGoogle検索したところ、数十件ものスレッドが見つかりました。

※SEOJapan補足:「Reddit」

アメリカの巨大掲示板型ソーシャルメディアのこと。ユーザーが投稿したコンテンツに対して投票できる記事、質問、意見交換などのコミュニティサイト

コミュニティの議論をいくつか集めて、PDF としてエクスポートしました。

そこで私はClaudeに次のような指示を出しました。

「AIを使って良質なコンテンツを書く」ことをテーマに調査をしています。そこで関連するRedditスレッドを5つ添付しました。これらの会話を分析し、以下の観点で表を作成してください。

・Desires(欲求):人々は何を達成したいのか?

・Pain points(課題):どんな問題や壁に直面しているのか?

・Objections(懸念):どんな不安や抵抗を示しているのか?

それぞれの項目には、ディスカッションからの引用も添えてください。

その結果には本当に驚かされました。

分析の結果、自分では気づかなかったパターンが見えてきました。

さらに、読者の生の感情や言葉をそのまま捉えた引用も含まれていました。

そのおかげで、私の文章は実際の体験に根ざしたものになったのです。

もちろん、私のやり方をそのまま真似する必要はありません。たとえばシニアライターのKate Starrは、読者リサーチに複数の情報源を活用しています。

Kate Starrさんのコメント

「私はよくAIにいろいろなデータを入力します。たとえば、Googleの『People Also Ask(PAA)』の内容や、クライアントとの会話記録などです。大切なのは、ターゲットとなる読者が自分の課題を語っているリアルな会話を見つけることです。

最近も、コンサルティングコールの記録をもとに詳しいカスタマーペルソナを作成しました。その結果、私たちのコンテンツ戦略全体を組み立てるうえで大きな助けとなりました。」

AIを活用するうえで大切なのは、次の3点です。

ヒント:興味深いコミュニティの議論をまとめたフォルダを作成しましょう。興味深いスレッドを見つけたら、すぐに保存しましょう。その情報が将来のコンテンツに役立つかもしれません。

※SEO Japan補足:「People Also Ask(PAA)」

「関連する質問」や「他の人はこちらも質問」といった文言で、Googleの検索結果画面上に検索キーワードに関連した質問と回答を表示する機能

業界内で人気のコンテンツを参考にして、そのアイデアをアレンジするのは簡単です。実際、それはAIがデフォルトでやっていることでもあります。

では、もっと良い方法は?

他のコンテンツや多くのLLM(大規模言語モデル)が見落としがちな視点を探すことです。そうすることで、文章がより新鮮で読者を惹きつけるものになります。

ここから、その方法を3つのステップで紹介します。

まずは、テーマに関する上位3〜5件ほどの投稿を探しましょう。

対象はSNSの投稿でも、記事でも、アクセスできるならメールでもかまいません。

たとえば私は「AIライティング」に関する投稿を3件ピックアップし、Googleドキュメントにまとめてからテキストファイルとして書き出しました。

ステップ1で集めた資料をAIに入力し、全体を整理した分析を作ってもらいましょう。

そのとき使えるプロンプト例がこちらです。

[トピック]に関する記事をいくつか共有しました。これらを分析し、以下の観点で詳細に整理してください。

共通パターン

・繰り返し登場するアプローチを3〜4点挙げる

・記事の具体例を含める

・記事全体の構成や表現方法に見られる傾向をまとめる

前提

・各記事で当然のように扱われている前提を3〜4点抽出する

・論理や証拠が不足している部分を指摘する

・裏付けが足りない主張を見つける

不足している視点

・取り上げられていない重要な観点を3〜4点挙げる

・読者のニーズで十分に対応されていない部分を指摘する

・さらに深掘りできるテーマを明らかにする

注目すべき要素

・独自性のある、または効果的なアプローチを示す

・強い根拠や具体例を取り上げる

・記事の核となる構成や表現の工夫がみられる箇所を特定する

こちらが「AIを活用した執筆」の出力結果です。

| カテゴリ | 詳細 |

| 共通パターン | ・戦略性より機能差に注目したツール比較が多い ・基本的な「入力と出力」のワークフロー事例 ・「効率化できる」といった抽象的メリットの提示に偏る ・プロンプトエンジニアリングの重要性ばかりを強調 |

| 前提 | ・AIを使えば使うほどコンテンツは良くなる ・読者はすでにAIの基礎を理解している ・単一の手法で誰にでも通用するという想定 ・倫理的な懸念は簡単な免責事項で対処できると考えている |

| 不足している視点 | ・品質を検証するための仕組みや指標 ・ツール選択のための戦略的なフレームワーク ・人間とAIが協働した具体的事例 ・アプローチ別のコストと効果の比較 |

| 注目要素 | ・ある記事では詳細なワークフロー図を掲載 ・別の記事では失敗事例のミニケーススタディを紹介 ・複数の記事で丁寧な倫理ガイドラインを提示 ・ある記事ではAI出力の品質に関する独自の調査結果を提示 |

分析が終わったら、見つかった改善点をもとにAIに新しいアイデアを提案してもらいます。

このとき、Claudeが本記事に対して返してきた提案がこちらです。

AIライティングを考えるうえで提案された3つの切り口はこちらです。

1.戦略フレームワーク型

ポイント:執筆内容に合わせてAIツールをどう選び、どう使うかを体系的に整理する

メリット:ツールをやみくもに試すのではなく、根拠ある判断ができるようになる

違い:単なるツールリストを超え、判断基準やワークフローを明確に示す

2.品質管理型

ポイント:AIを使いながらもコンテンツの品質を保つための具体的な手順

メリット:プロのライターが最も気にする「品質維持」という課題に応える

違い:ツール利用の説明にとどまらず、品質を測定・改善するプロセスに重点を置く

3.現実チェック型

ポイント:AIの強みと限界を率直に見極める

メリット:読者が現実的な期待値を持ち、ありがちな失敗を避けられる

違い:理論上の効果ではなく、実際の事例やケーススタディを取り上げる

AIが最初に出力した切り口がそのまま使えることもあります。

しかし多くの場合では、魅力的なアイデアを見つけるためには、AIとのやり取りを何度も重ねる必要があります。

この記事も、そのプロセスを経て形になりました。

確かにツール比較や基本的なワークフローを解説する記事は豊富にありましたが、AIをどう戦略的に活用すべきかという枠組みを提示しているものはほとんどありませんでした。

さらに深く掘り下げていくと、もっと根本的なことに気づきました。

誰もが「執筆を楽にする」ことに注目していたのです。ツールやプロンプト、ショートカットなど。

でも、そこには見逃されている現実がありました。

優れたコンテンツを作ることはAIを使っても、使わなくても難しいものです。

そこで私は自分の切り口をこう定めました。AIをうまく使いながらも、良質なコンテンツをつくるために必要な努力は不可欠であるという視点です。

プロのヒント:最初に得られた気づきは、より良い切り口へ発展することがよくあります。初期の分析にとらわれず、思考を広げていくことを恐れないでください。

優れたコンテンツの多くは、綿密な計画から始まります。ところが、多くのライターはこの工程を省きがちです。

その結果、何時間も同じところをぐるぐる書き直したり、依頼の趣旨から大きく外れてしまったりするリスクがあります。

そのため私たちのチームでは、しっかりしたアウトラインを作らずに下書きを始めることはありません。

AIを活用すれば、そのアウトライン作成がずっと楽になります。

関連記事: コンテンツブリーフとは? (+3つのテンプレート)

AIにアウトラインを丸ごと任せたくなるかもしれませんが、それでは独自の視点が失われてしまいます。かといってAIを使わなければ、得られるはずの有益な洞察を逃してしまいます。

では、より良いアプローチは?

AIを「考えを深めるための相棒」として活用することです。

当社のシニアエディターであるChris Shirlowも、アウトライン作成の段階でAIを戦略的に取り入れることの重要性を強調しています。

Chris Shirlowさんのコメント

「私はまず、自分の競合分析をもとにアウトラインを作成します。その後、AIを使って潜在的な不足を洗い出します。例えば、メールマーケティングのガイドのアウトラインを作成した際に、AIが私の発想になかった自動化の章を加えるよう提案してくれたことがありました。」

重要なのは、自分自身のリサーチから始めることです。そうすることで、土台にしっかりとした専門性が宿ります。そのうえでAIを活用すれば、考えをさらに洗練させ、広げることができます。

たとえば、この記事では、私は最初に以下のようなラフな構成メモを用意しました。

次に、いくつかの参考資料を添えてClaudeにプロンプトを与えました。

私は今『AIを活用してより良いコンテンツを書く方法』に関する記事を執筆しています。概要と大まかなアウトラインは準備済みです。このアイデアのきっかけとなった記事も添付しました。

この進め方に対する、あなたの第一印象を聞かせてもらえますか?

以下はClaudeの分析(私が要約したもの)です。

強み

・AIの位置づけ:代替手段ではなく大工にとってのドリルのように「便利な道具」として紹介

・現実的な期待感:コンテンツ作成が依然として難しいことを認めている(40時間の例)

・普遍的な焦点:特定のAIツールやプロンプトに依存せず、基本原則を強調することで記事の価値を長持ちさせている

・信頼性:具体的なケーススタディや著者自身の経験を取り入れている

改善すべき点

・構成面:似通った要素(たとえば「読者」と「リサーチ」)は統合を検討する

・実装面:AIが実際に各手法をどう強化できるか、より具体的な事例を加える

・メタ視点:この記事そのものをAIを活用しながら書いている、という背景をより明確に示す

・バランス:記事の完成度を高くするために、AIの限界についての説明も盛り込む

AIが最初に出したアウトプットを出発点に、協働が始まりました。

Claudeは、各要素の呼び方を「ヒント」ではなく「プラクティス」とするよう提案してくれました。

その後も、私たちは各プラクティスの下位構造について互いに意見を交わしました。

途中でH2の見出し案を出してくれましたが、多くは私の意図と合わず、採用しませんでした。

それでも長いやり取りを重ね、文書に戻って修正する時間を挟みながら、最終的に納得できるアウトラインにたどり着きました。

以下は、その議論を通じて構造がどのように発展していったかの流れです。

| 項目 | バージョン1 | バージョン2 | バージョン3 | バージョン4 |

| ニーズ(需要) | 深掘り調査:表面的な情報にとどまらない | まずはユーザーの声を聞く | 読者像を定義する | AIを活用して読者像をさらに具体化する |

| 読者 | 読者理解:深く共感されるコンテンツを作る | 読者マップを作成する | 独自の切り口を見つける | AIを活用して、自分では気づかない独自の切り口を発見する |

| 切り口 | 戦略的な立ち位置:独自の切り口を探す | 独自の切り口を深める | 明確なアウトラインを作成する | AIを活用してアウトラインを作る |

| 構成 | ストーリー設計:明確で説得力のある流れを構築する | コンテンツ全体の流れを整理する | 扱うテーマをリサーチする | AIを活用してテーマをリサーチする |

| リサーチ | 証拠や事例を用いてアイデアを具体化する | 説明するだけでなく、実例で示す | 魅力的なコンテンツを書く | AIを使って魅力的なコンテンツを書く |

| 執筆 | 声と文体:独特の存在感を醸し出す | 自社(自分)のブランドボイスを見つける | 読者に役立つ補足要素を加える | AIを活用して補足要素を充実させる |

| 強化 | 強化要素:コンテンツのインパクトを高める | 効果的な強化要素を加える | 読者に響くように文章を編集する | AIを活用して下書きを編集する |

| 編集 | 洗練と最適化:パフォーマンスを高めるために仕上げる | 完成版をしっかりと仕上げ、磨きをかける |

この繰り返しのプロセスによって、次の改善ができました。

ではここから、AIをどう使えばリサーチを通じてアウトラインを実際のコンテンツに仕上げられるのかを見ていきましょう。

リサーチは、いつの時代も優れた執筆の基盤です。

インターネットが普及する前は、図書館でカタログや学術誌、教科書を何時間もめくるのがリサーチの定番でした。

やがてデジタルの登場がその流れを大きく変えましたが、同時に「情報過多」という新しい課題も生んだのです。

今や、数百万もの情報源に一瞬でアクセスできる時代です。

ブログ記事、学術論文、オンラインコミュニティでの議論、専門家のインタビュー、分析データの情報は無数にあります。

しかし、それをすべて処理する時間はあるでしょうか?

そこでAIの出番です。

AIなら数千件もの情報を数秒で読み込み、見落としかねない重要な洞察を拾い上げてくれます。

ここからは、AIを効果的に活用する方法を探っていきましょう。

インタビューや生データの収集、アンケート調査などを行うことで、他に模倣が難しい独自性のあるコンテンツを生み出せます。

重要なのは、AIを「分析だけ」に使うのではなく、リサーチ全体の流れに組み込んで活用することです。

リサーチの質は、適切な質問をすることにかかっています。

例えば、この記事を書く際、私は当初、自分のAIに関する体験だけを例にしようと考えていました。しかし、それだけでは不十分だと感じました。

そこで、私はClaudeと議論を始めました。

私:自分の考えだけでは限界があると感じています。編集チームに「AIをどう使っているか」を調査すれば、もっと多くの視点を加えられるかもしれません。

AI:それは、記事の説得力を大幅に高める方法です。複数の執筆者がAIの課題にどのように対応しているかを示せば、理論だけの説明よりもはるかに説得力が増すでしょう。

検討すべきこと:

・求めている具体的な知見は何か

・それを集める最も効率的な方法は何か

・メンバーが参加しやすくするにはどうすればよいか

Claudeのフィードバックを踏まえ、私は何度も調整を重ねながら調査質問を組み立てました。

この手法を試してみたい場合は、以下のテンプレートを参考にしてください。

具体的な質問を作成する前に、この研究アプローチを評価してください。

・対象:調査/インタビューを行う対象を説明

・目標:調査を通じて何を知りたいのか

・方法:データの収集方法

・期間:制約条件

そして、次のポイントを洗い出してください。

・潜在的な問題

・見落としている可能性のある視点や機会

・効率を改善する方法

次に、リサーチで使う質問の作成です。

トピックに関する[アンケート/インタビュー]用の質問の作成を手伝ってください。

考慮すべき点

・対象者:参加者について記述する

・時間的制約:予想される所要時間

・主な目的:2〜3の主要な目標を挙げる

・必要な出力:最終的に作りたいもの

質問の構成は以下のようにしてください

・焦点は絞りつつ、自由に答えられるオープンな形にする

・短時間で答えやすい内容にする

・具体例を求める質問にして明確さを保つ

最後に、用意した質問をテストしてみましょう。

これが私の下書きの質問です。次の点について分析してください。

・質問がわかりやすいか、混乱を招かないか

・誘導的・偏った表現になっていないか

・抜けている部分やカバーしきれていない内容がないか

・質問の順序や流れが論理的かどうか

例:

AIとの何度かのやり取りを経て、当初の「チームに調査をする」というアイデアは次のように変わりました。

その結果、チームから有益な知見を得られ、この記事を強化することができました。

インタビュー相手としっかり向き合いながら、細かな情報まで取りこぼさずに記録したい。そんなとき、AIが役立ちます。

まずは会話を録音することから始めましょう(もちろん相手の同意は必須)。自然な対話を心がけ、気になる話題は深掘りしてみてください。その後はAIを活用して、会話の中から価値ある洞察をすべて抽出します。

以下に、いくつか簡単なプロンプトを示します。

インタビューの準備

トピックに関する専門家インタビューの準備を手伝ってください。

提供した背景資料を確認したうえで、以下を提案してください。

・取り上げるべき主な議論のテーマ

・各テーマに関連する追加質問

・尋ねるべき具体的な事例やケース

・検証すべきデータや数値

録音を処理する

トピックに関する専門家インタビューの文字起こしを共有しました。以下を行ってください。

1.主なポイントをわかりやすく要約する

2.具体的な例やケーススタディを抽出する

3.独自の洞察や視点を見つける

4.印象的な引用を抜き出す

5.不明確で追加確認が必要な箇所を指摘する

インサイトの検証

以下はインタビューから得られた私の主要な所見です。これについて、次の観点でチェックしてください。

1.結論が文字起こし内容によって裏づけられているか

2.自分が勝手に置いてしまっている前提はないか

3.読み手に理解してもらうために補足すべき文脈は何か

4.別の見方や解釈の余地があるかどうか

リサーチの難しさは、データを集めること自体ではなく、その中から意味のあるストーリーを見つけ出すことにあります。

編集チームがAI活用に関する調査を終えたとき、私はまさにこの課題に直面しました。

回答を素早く処理したい、でも同時に大切な気づきを漏らさず拾いたい、この両立が必要だったのです。

そのために私がAIを使ってどのように回答を分析したのかを以下で紹介します。

全体像を把握する

AIの活用に関するチームのアンケート回答を共有しました。以下を行ってください。

1.回答全体に共通するパターンを特定する

2.他と異なるユニークな使い方や意外なアプローチを記録する

3.詳細に語られている具体的な事例を強調する

4.深掘りすべき潜在的なテーマを提案する

詳細を掘り下げる

特定のプラクティスについて、以下を分析してください。

1.メンバーごとに異なる取り組み方

2.成功事例として特に効果があった使い方

3.共通する課題や制約

4.言及された具体的なツールやプロンプト

5.注目すべき作業フローの違い

補足資料の抽出

このトピックに関する回答から、以下を行ってください。

1. 重要なポイントを裏付ける、説得力のある引用を見つける

2.明確な成果を伴う具体的な事例を特定する

3.共有された興味深いAIプロンプトを記録する

4.補足として有効なビジュアルや図表を提案する

この分析により、チームのメンバーはそれぞれ異なる場面でAIを活用していることが分かりました。リサーチを得意とする人もいれば、編集に強みを持つ人もいます。

全員に共通していたのは、AIはあくまで慎重に扱うべきであり、全面的に依存すべきではない、という認識でした。

プロのヒント: AIを使ってデータを分析する前に、そのプロジェクトにとって「価値あるインサイト」が何を意味するのかを明確に定義しておきましょう。そうすることで、AIは最も重視すべき点にフォーカスして分析してくれます。

これまで二次調査といえば、論文やレポート、議論を何時間もかけて読み込むことを意味していました。

しかし、今は違います。

AIによって、既存の情報を整理・活用する方法そのものが変わりました。

ここからは、いくつかの活用例を紹介します。

優れたインサイトの多くは、長時間のポッドキャストやカンファレンス講演の中に埋もれています。

創業者たちは舞台裏の物語を共有し、専門家は自分たちのフレームワークを明かし、業界のベテランはまだ記事にしていないトレンドについて語ります。

しかし、何時間もの動画を視聴するのは現実的ではありません。

ここでAIが時間を節約してくれます。

実際に私は、EC成長戦略に関する記事を執筆する際、創業者インタビューからAIを使って有益なインサイトを抽出しました。

まず、Who Is Elijah の創設者が 2,000 万ドルの収益を達成するまでの道のりを語るポッドキャストを見つけました。

次に、Rev AIを使用してインタビュー全体を文字起こししました。

19,000語の文字起こしをすべて読む代わりに、私はClaudeに次のようなプロンプトで会話を分析させました。

私はeコマースの成長戦略に関する記事を書いています。この創業者インタビューを分析して、以下の点を整理してください。

1.成長を促した重要な意思決定を特定する

2.具体的な数値や成果を抽出する

3.彼らのプロセスに関する独自の洞察を見つける

4.各論点を裏付ける説得力のある引用文を抜粋する

この分析により、業務効率に関する興味深い事実が明らかになりました。

この1つのポッドキャストから、説得力のあるケーススタディと、読者が実践できる実用的な教訓の両方を得ることができました。

学術論文や業界レポートには貴重なデータが含まれています。しかし、その多くは難解で専門用語が多く、実務に落とし込むのは簡単ではありません。

当社のシニアライターである Shreelekha Singh は、AIに十分な文脈情報を与えることで、より質の高いリサーチ結果を引き出しています。

Shreelekha Singhさんのコメント

「ヘルスケアについて執筆するとき、私は必ず記事の具体的な目的と進め方をPerplexityと共有します。

その際『予測ではなく、測定可能な成果に焦点を当てた、エビデンスに基づく分析が必要』と明確にアウトラインに記します。

こうした詳細な文脈を与えることで、AI はより関連性の高い研究論文やケーススタディを見つけてくれます。」

もう一つの例

情報獲得についての記事を書くとき、私はGoogleの特許出願を理解する必要がありました。

ところが、その文書は高度な専門用語で書かれており、読むだけで気が遠くなるようなものでした。

途方に暮れる代わりに、私はAIを活用してこの複雑な資料の理解を助けてもらいました。

特許出願書をClaudeにアップロードし、「情報利得シグナル」について質問したのです。

するとClaudeは、「UserActionSignals」や「ClickSatisfaction」といった指標を平易な表現で説明してくれました。

その結果、Googleが新しい情報を評価・テストするプロセスを短時間で理解できました。

この方法は、以下のような資料にも有効です。

要するにAIを「学習のパートナー」として考えてみてください。100ページに及ぶ文書でも数秒で読み、要点を平易な言葉で説明してくれる頼れる存在です。

大規模言語モデル(LLM) は、最小限のプロンプトで非常に優れた出力を生成します。

しかし、自分らしい読者を惹きつける文章を書くとなるとAIはやや物足りないのが実情です。

私は2021年からAIを使った執筆を試していますが、モデルには「既定の書き方」があると感じています。

AIが好むのは、対比的な表現です。「これは違う。しかし、これは正しい。」といった書き方です。

また、「transform(変革)」「game-changing(画期的)」「leverage(活用)」「optimize(最適化)」といったフレーズをよく使います。(これらの言葉自体に問題があるわけではありません。)

AIには「すべてをリスト化してしまう」癖があり、もしプロジェクト全体を書けるなら、それも箇条書きにしてしまうでしょう。

もしAIの出力に満足できないことが多いなら、もっと良い成果を得る方法をお伝えします。

AIに与える文脈が具体的であればあるほど、生成される文章はあなたのスタイルに沿ったものになります。

つまり、自分の執筆スタイルを明確に定義することを意味します。

その方法としては、以下の要素を含む詳細なガイドラインを用意するとよいでしょう。

ガイドラインに加えて、執筆サンプルとして使用できる完璧な記事や章を作ることを目標にしてください。

ガイドラインと具体例が揃えば、AIから得られる出力にも納得感が増します。

たとえば私の場合、ClaudeでBacklinko専用のプロジェクトを作成しました。そこには2万語以上の参考資料が含まれています。

新しい会話を始めるときも、Claudeは常にこの文脈を踏まえた状態で応答してくれます。

スタイル要件を何度も説明する必要はありません。

ヒント: AIツールにプロジェクト機能がない場合は、必要なリソースをPC内のフォルダにまとめて保存しておきましょう。必要なときにチャットでそれらを呼び出して使えます。

AIとの会話は、コンテンツの発展に合わせて進化させるべきです。

この記事のセクションを例に挙げましょう。私は「AIを活用した執筆」という専用チャットを立ち上げ、以下を共有しました。

そのうえで、次に「補足要素」に関するパートを書く際は、新しいチャットを立ち上げつつ、この完成済みセクションを参考資料として利用する予定です。

この段階的なアプローチにより、AI は各セクションの固有のニーズに適応しながら一貫性を維持できます。

シニアライターのShreelekhaも同じ手法を活用しています。

Shreelekha Singhさんのコメント

「私は、執筆のテーマや作業内容ごとに、異なるプロジェクトを作成します。こうすることで集中力を維持でき、AIにも各タスクに必要な文脈を正しく与えられるのです。」

利用しているLLMによっては、この「セクションごとに進める方法」がクレジットの節約につながります。長いチャットは使用量を消費してしまうためです。

プロのヒント:プロジェクトの最初の10%は、自分でゼロから書き上げましょう。そうすることで文章全体のトーンが定まり、AIに明確な方向性を与えるため、出力の質が向上します。

最良のAIライティング成果は、対話を通じて生まれます。

未完成のアイデアを共有し、その提案に疑問を投げかけ、さらに深く考えるよう促しましょう。

たとえば、このセクションを執筆するとき、私はAIにアウトラインの肉付けを依頼しました。しかし、最初の回答をそのまま受け入れたわけではありません。

「特定のトーンでプロンプトする」といった一般的な助言にとどまるのではなく、AIの標準的な文体とBacklinkoのスタイルの違いを具体例で示すよう求めました。

このプロセスを通じて、具体的なフレーズや表現のパターンを見つけることができました。

たとえば、私の冒頭フックはAIとの協働によって次のように進化しました。

文ごと、アイデアごとにやり取りを重ねるうちに、思わぬ金脈を掘り当てることができるかもしれません。

面倒ではありますが、一人で進めるよりずっと良い結果につながります。

大規模言語モデル(LLM)は、執筆を強化するための関連する事例やケーススタディを提案することに優れています。

シニアライターのShreelekhaも、行き詰まったときにAIを使って事例を洗い出しています。

Shreelekha Singhさんのコメント

「私はまず、説明しようとしているコンセプトと、必要としている事例の種類を説明します。AIは、私が考えもしなかった視点を提案してくれることが多く、その後のリサーチにつなげられるのです。」

私がよく使うプロンプトテンプレートは次のとおりです。

「私は[コンセプト]について説明しています。[特定の側面]を示す事例が必要です。できれば[業種/企業の種類]の例をお願いします。事例は[望ましい結果]を示すものである必要があります。」

例えば、データ可視化について執筆している際、コンテンツでチャートを効果的に活用している企業の事例が必要でした。AIにこれらのパラメータを与えると、AIはHubSpotのマーケティングの現状レポートを見るよう提案しました。これは、まさに複雑なデータを誰にでも理解しやすくするという私の主張を示す好例になりました。

しかし、AIの提案をそのまま受け取ってはいけません。より深く調査するための出発点として活用しましょう。私がAIの提示した事例を扱うときは、必ず以下を行います。

・事実関係を自分でもう一度確認する

・背景や前提などの追加文脈を集める

・代替となる事例と比較検討する

・それが本当に自分の主張に合致するかどうかを評価する

Chris Shirlowは、次のようにバランスの取れたAI活用の重要性を語っています。

Chris Shirlowさんのコメント

「重要なのは、まずは自分自身のアイデアやリサーチを出発点にすることです。そして、そのコンセプトを広げたり新しい視点を見つけたりするためにAIを使います。決してAIにコンテンツの方向性を決めさせてはいけません。」

チェックリストや計算ツール、インフォグラフィックなどのコンテンツは、記事を「読むもの」から「役立つツール」へと変えてくれます。

うまく活用すれば、複雑な概念を整理して理解を助けたり、学習をサポートしたり、意思決定の道しるべとなったりします。

かつては、これらのリソースを作るにはデザイナーや開発者が必要でした。

しかし今では、AIを使えばこうしたスキルがなくても作成可能です。

読者の多くは文章をすべて丁寧に読むわけではありません。

ざっと流し読みしたり、拾い読みをしたりしながら、アイデアを導くための視覚的な手がかりを探します。

MITの研究によると、人間の脳はわずか13ミリ秒で画像を処理できるとのことです。これはテキスト処理の最大600倍の速さに相当します。

以前は、プロレベルのグラフィックを作成するには次のような手間がかかりました。

しかし、今ではその必要はありません。

AIを活用すれば、魅力的なビジュアルを数秒で作成できます。

たとえば、当社の「マーケティングの 4P」の記事では、シニアライターの Yongi Barnard が、パーソナライゼーションが重要な理由を図解で説明しています。

ビジュアルは、一目で説得力のあるストーリーを伝えます。

これを再現するには、まずデータを準備しましょう。

次に、AIに対して条件(パラメータ)を指示します。

次の 3 つのパーソナライゼーション統計を示すグラフィックのデザイン設計を手伝ってください。

1.消費者の80%は、ブランドがパーソナライズされた体験を提供すれば購入意欲が高まる

2.マーケターの48.2%は、パーソナライゼーションがクリック率を最も改善すると答えている

3.顧客の66%は、企業に自分のニーズを理解してもらうことを期待している

以下の条件を取り入れてください

・シンプルでミニマルなデザイン

・割合を表すプログレスサークル

・コントラストのために暗い背景に明るいテキストを配置

・各統計の下に短く明確な説明

・出典を記載するためのスペースを確保

あとは、最後の仕上げの微調整(色、余白など)を行うだけです。

プロのヒント:データ可視化だけを考えるのではなくAIを活用して次のようなものも作成しましょう。

・プロセス図

・比較チャート

・タイムライングラフィック

・コンセプト図解

・機能の分解図

シニアエディターのChris Hannaは、このように述べています。

Chris Hannaさんのコメント

「今の優れたライターは、プロデューサーのように考えます。『この概念をどうすれば視覚的に伝えられるか?』『言葉で説明するのではなく、どう見せられるか?』と自問するのです。

AIは、デザインの専門家にならなくてもそれを可能にしてくれます。」

手順をチェックリスト化すると、コンテンツの実用性が高まります。

ただし、効果的なチェックリストは単なる箇条書きでは不十分です。必要なのは次の要素です。

ここで AI が役立ちます。

重要なのは、下書きを書いた後に AI に指示を出すことです。

こうすることで、大規模言語モデル(LLM)はコンテンツ全体のコンテキストを理解し、より詳細で関連性の高いチェックリストを作成できます。

たとえば、当社のシニアエディター Shannon Willoby は、ブログの始め方に関する記事を書くために 12 か月分のチェックリストを作成しました。

彼女はAIに記事の内容に基づいたチェックリストを作成させました。とてもシンプルですが効果的です。

以下は、そのまま使えるテンプレートです。

私は[トピック]に関する記事を書きました。これをもとに、以下の点を含む包括的なチェックリストを作成してください。

・各主要ステップを分解すること

・重要な判断ポイントを盛り込むこと

・必要となるリソースを明記すること

・陥りがちな失敗例を明示すること

・進捗を確認する方法を提案すること

計算機や分析ツール、意思決定ツリーのようなインタラクティブな仕組みは、記事を「知識の共有」から読者がすぐに活用できる「実用的なソリューション」へと変えてくれます。

しかもこれは、どの業界でも応用可能です。

たとえば「生産性」をテーマに記事を書くなら、読者がプロジェクトの作業量を調整できる「作業容量チェッカー」を提供するのも一案です。

もしあなたがウェルネス分野のライターであれば、読者が健康的な生活習慣を身につけられるように「習慣積み上げプランナー」を開発することも考えられます。

また、ガーデニングの専門家であれば、季節ごとの植え付け時期を計算できるツールを提供するのも良いでしょう。

私は「EC成長戦略」に関する記事で、AIを活用してインタラクティブな利益計算ツールを作成しました。

数式を並べて解説するのではなく、読者がシナリオを操作して、売上原価(COGS)や送料、マーケティング費用といった要素が利益にどう影響するかを体感できるようにしました。

その最大のメリットは?

これらのAI設計ツールは、Calculator Studio のようなノーコードプラットフォームを使って実現できます。手順は以下のとおりです。

たとえば利益計算ツールを作成した際、私は AI に次のように指示しました。

EC事業者が自社の収益性を把握できるような計算ツールを作りたいと考えています。以下の機能を含めてください。

・売上原価(COGS)、配送費用、マーケティング費用といった主要な指標を入力できること

・粗利益率と純利益率を計算できること

・損益分岐点の分析を表示できること

まずはシンプルに始めましょう。

ひとつの問題を的確に解決できる基本的な計算ツールのほうが、ユーザーを混乱させる複雑なツールよりも優れています。

編集は、「良いコンテンツ」と「卓越したコンテンツ」を分ける工程です。

しかし、以下のように、質の高い編集はコストや時間の面で負担が大きくなりがちです。

AIは、この状況を変えます。

編集者が下書きを確認する前に、迅速で偏りのないフィードバックを得たり、異なるバージョンを試したりすることができます。

では、効果的に実践する方法をご紹介しましょう。

すぐに細部の編集、たとえば文法チェックや表現のブラッシュアップに取りかかりたくなるかもしれません。

ですが、まずは全体像から見ることが大切です。

ここでは、Chris HannaがAIを使って戦略的な編集を行う方法をご紹介します。

Chris Hannaさんのコメント

「まず、草稿、アウトライン、そして概要をClaudeに渡します。そしてこう尋ねます。『何が足りないか? 論点を強化できる部分はどこか? どの部分により多くの根拠が必要か?』」

AIは次のように役立ちます。

こうした方法を取れば、修正作業の時間を大幅に減らせます。削ったり書き直したりする段落へのブラッシュアップに時間をかけるのは無駄ですよね。

記事の構成が固まったら、体系的な品質チェックを作成してください。

あなたのコンテンツが主要なエンゲージメント指標を満たしているかを確認することが狙いです。

Backlinkoでは、読みやすさを測る3つの指標をチェックしています。

AIはこれらを瞬時に計算し、具体的な修正方法を提案してくれます。方法は次のとおりです。

数値的な指標だけでなく、AIを使って次のような点もチェックしましょう。

コンテンツの中には、とりわけ重要な部分があります。

見出しは、クリックされるかどうかを決定します。

導入部分は、読者が読み進めるかどうかを決めます。

行動喚起(CTA)は、最終的にコンバージョンにつながるかどうかを左右します。

これらの要素は、特に注意を払う価値があります。

たとえば見出しなら、まず3~5個の候補をリストアップします。

そして、執筆しているトピックをGoogleで検索し、検索結果をスクリーンショットで残します。

スクリーンショットをClaudeにアップロードし、自分のタイトル案が上位記事とどう比較されるかを尋ねます。

するとClaudeは、当社のタイトル方針、ベストプラクティス、差別化のポイントを踏まえて提案してくれます。

シニアライターのYongiは、導入文に似たような手法を使っています。

Yongiさんのコメント

「3つの異なる導入文を書き、その中でどれが一番効果的に読者を引き込めるかをAIに尋ねます。その後、『なぜそうなのか』をAIと議論し、好奇心を刺激できているか、テーマとの関連性があるか、感情的な共鳴を生み出せているかといった観点で検証します。」

次のような点もテストできます。

AIを使えば編集はスピードアップしますが、人間の判断は依然として不可欠です。

そのための実践方法は次のとおりです。

Chris Shirlowも、このAIと人間の役割分担を支持しています。

Chris Shirlowさんのコメント

「AIは潜在的な問題をより早く特定するのに役立ちます。しかし、実際に読者にとって役立つ変更かどうかを判断するには、依然として人間の専門知識が必要です。」

今週取り組む予定の執筆プロジェクトを1つ選んでみましょう。

紹介した実践法の中から、1つだけ試してみてください。たとえば、読者のリサーチやアウトライン作成を手伝わせるなどです。

成果を感じ始めるのに必要なのは、それだけです。

これらの方法を実践する準備はできましたか?ぜひブログ投稿の書き方ガイドをご覧ください。

AIを使ったテクニックと実証済みのライティング原則を組み合わせ、検索で上位表示され、コンバージョンにつながるコンテンツを作成する方法がわかります。

BacklinkoはSemrushの所有です。私たちは、実践的な経験に裏打ちされた世界クラスのSEOインサイトをお届けすることに尽力しています。特に記載がない限り、このコンテンツはSemrush Inc.の従業員または有償契約者によって執筆されています。

SEOJapan編集部より:

AIを活用してコンテンツを制作する際は、効率化だけでなくよりよいコンテンツ制作のための壁打ち相手として活用することが大切です。

成果を左右するのは、AIが抽出した提案や示唆を、編集者が判断・検証し、他にはない独自の視点を加えられるかどうかです。

「効率化だけでなく差別化」したコンテンツをAIを活用して制作するという姿勢が、これから一層求められてくるでしょう。

SEO最新情報やセミナー開催のお知らせなど、お役立ち情報を無料でお届けします。