SEO Japanは、BtoB製品・サービスの選定や導入検討に関わる会社員・経営層437名を対象に、AI時代における検索行動の実態調査を実施しました。

本調査では、製品選定の初動で最も利用されるのは依然としてWeb検索(74.4%)である一方、5年前にはなかったAI検索(12.6%)が第2位に浮上。さらにAI検索を使う人の6割以上が他の情報源で再確認するなど、検索行動に変化が見られました。

目次

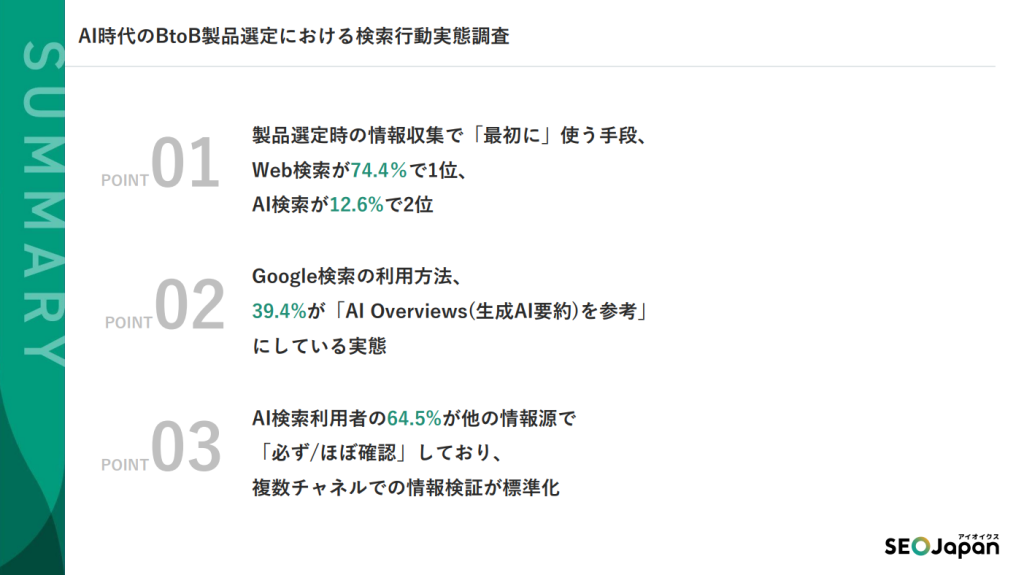

調査結果のサマリーは以下の通りです。

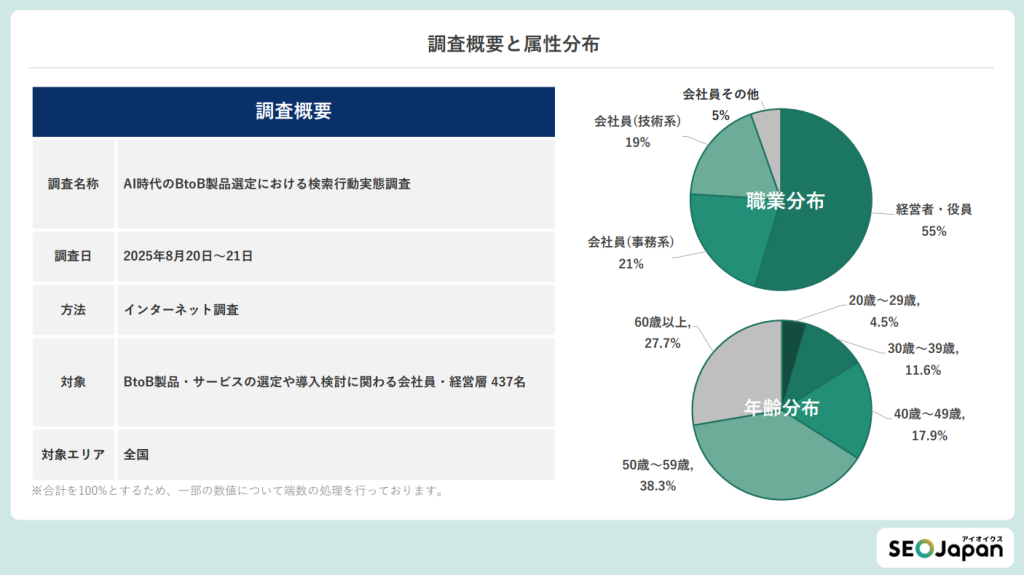

今回の調査対象者は、BtoB製品・サービスの選定や導入検討に関わる会社員・経営層437名で、以下のような属性分布となっています。

職業分布

年齢分布

※データは小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります

本調査の詳細結果資料は以下よりダウンロードできます。

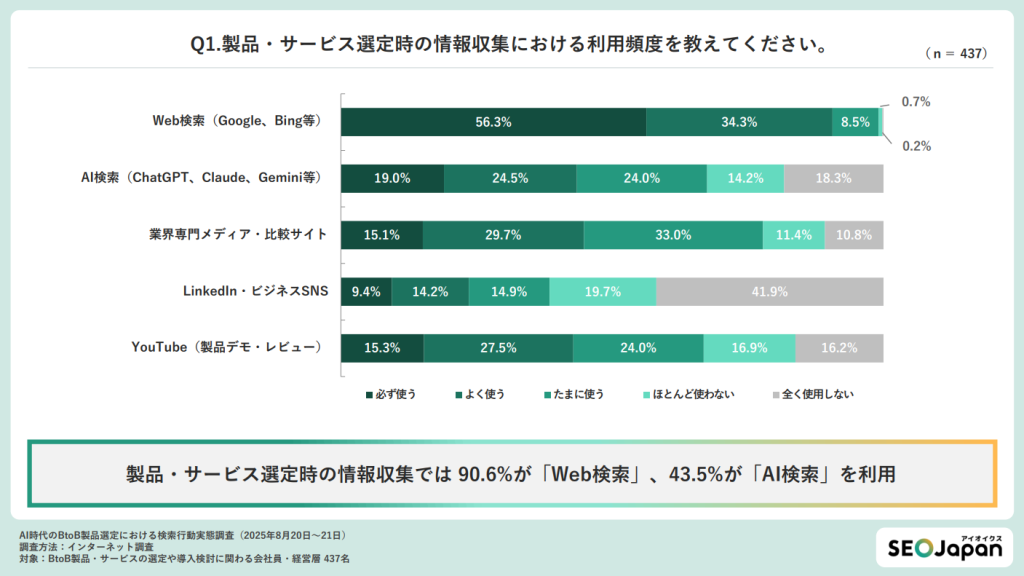

「BtoB製品・サービス選定時の情報収集における各手段の利用頻度」について質問したところ、Web検索(Google、Bing等)を「必ず使う」が56.3%、「よく使う」が34.3%で、合計90.6%が利用していることが判明しました。

一方、AI検索(ChatGPT、Claude、Gemini等)については「必ず使う」が19.0%、「よく使う」が24.5%で、合計43.5%が利用しており、約半数近くがAI検索を活用している実態が明らかになりました。

その他の情報収集手段では、業界専門メディア・比較サイトが44.8%、YouTubeが42.8%の利用率となっています。

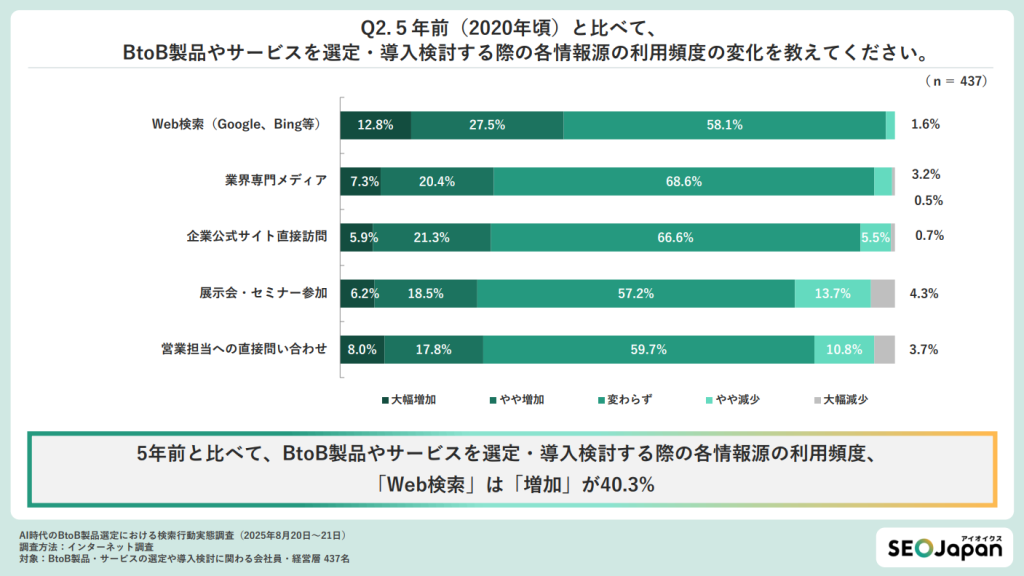

「5年前(2020年頃)と比べて、各情報源の利用頻度がどう変化したか」という質問では、Web検索(Google、Bing等)について「大幅増加」が12.8%、「やや増加」が27.5%で、合計40.3%が増加したと回答しました。

これは、AIが普及した影響だけでなく、コロナ禍を経たデジタル化の加速なども背景にあると考えられます。

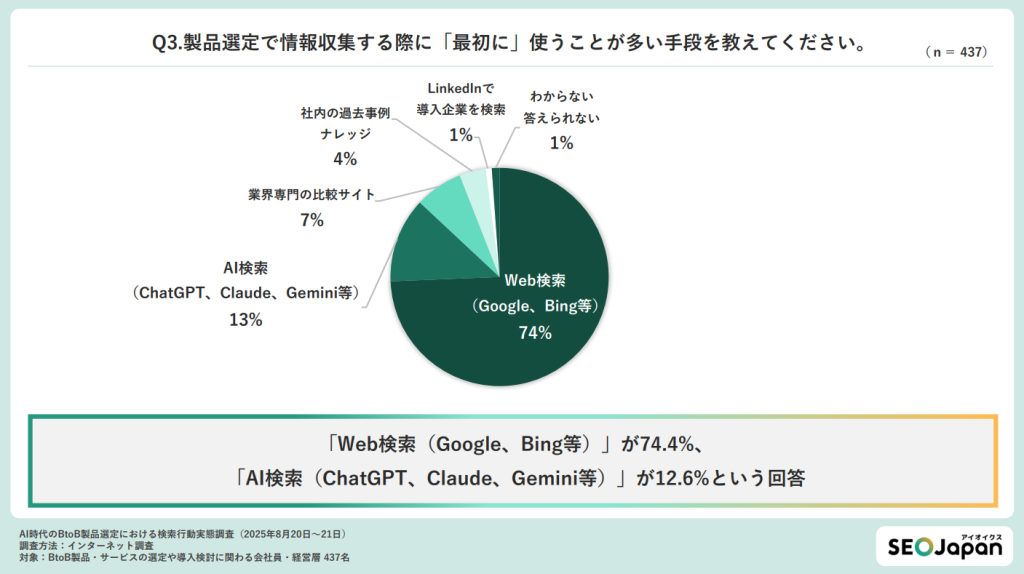

「製品選定で情報収集する際に最初に使うことが多い手段」について質問したところ、Web検索(Google、Bing等)が74.4%で圧倒的1位、AI検索(ChatGPT、Claude、Gemini等)が12.6%で2位という結果になりました。

業界専門の比較サイト(7%)、導入企業を検索(4%)が続く結果となり、初動の情報収集においてWeb検索の地位は依然として強固である一方、AI検索が新たな選択肢として確実に浸透していることが確認されました。

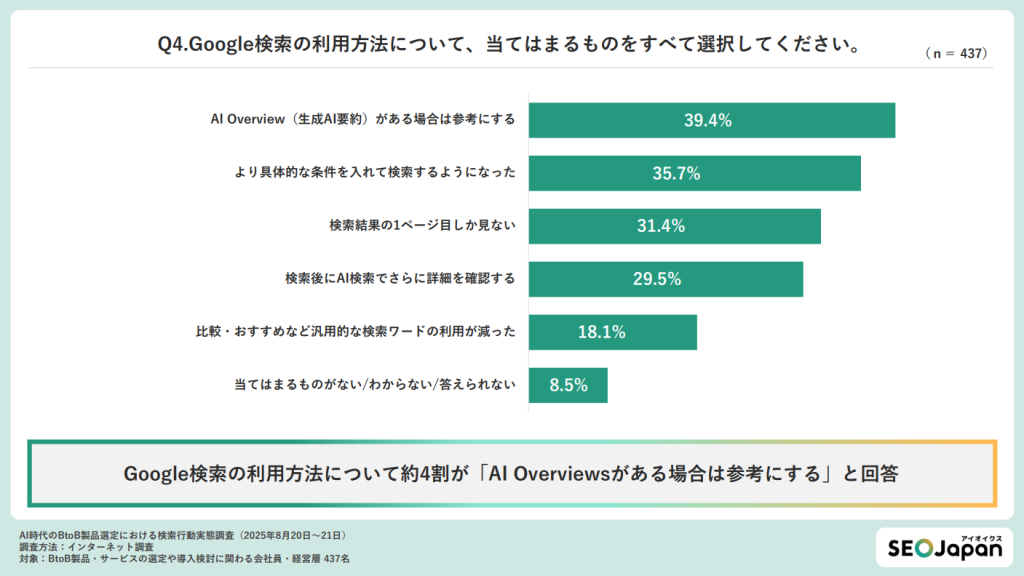

「Google検索をどのように利用しているか」という質問(複数回答)では、「AI Overviews(生成AI要約)がある場合は参考にする」が39.4%でトップとなりました。

続いて、「より具体的な条件を入れて検索するようになった」(35.7%)、「検索結果の1ページ目しか見ない」(31.4%)、「検索後にAI検索でさらに詳細を確認する」(29.5%)という結果が得られました。

この結果は、GoogleのAI Overviews機能が約4割のユーザーに活用されており、検索行動に実質的な変化をもたらしていることを示しています。

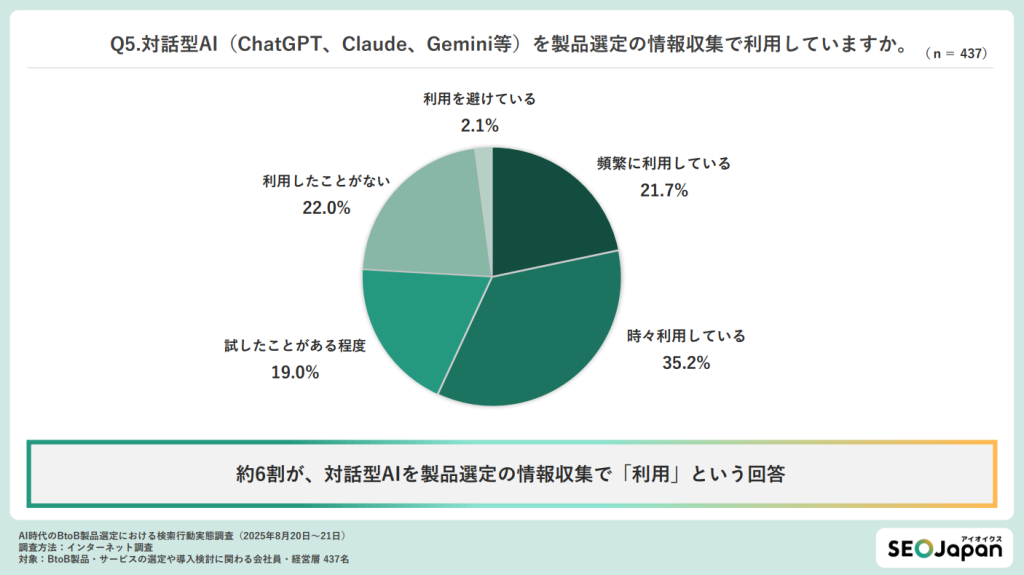

「対話型AIを製品選定の情報収集で利用しているか」という質問では、「頻繁に利用している」が21.7%、「時々利用している」が35.2%で、合計56.9%が定期的にAI検索を活用していることが明らかになりました。

「試したことがある程度」(19.0%)を含めると、約76%がAI検索の経験を持っており、BtoB分野においてもAI検索の普及が進んでいることが確認されました。

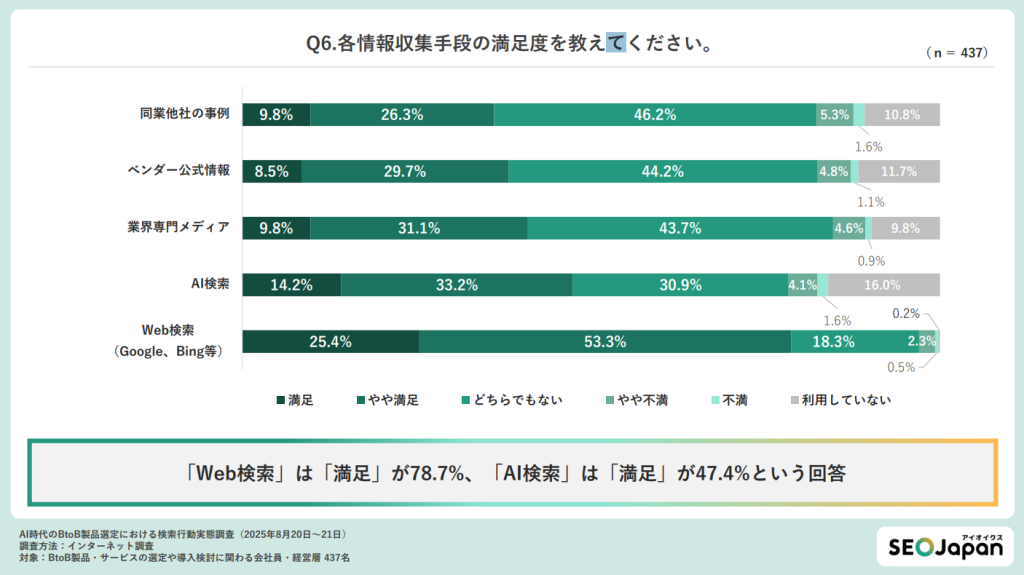

各情報収集手段の満足度について質問したところ、Web検索(Google、Bing等)が「満足」25.4%、「やや満足」53.3%で合計78.7%と最も高い満足度を示しました。

AI検索(ChatGPT、Claude、Gemini等)は「満足」14.2%、「やや満足」33.2%で合計47.4%となり、Web検索と比べて満足度に差があることが判明しました。

この結果は、AI検索が便利さを提供する一方で、情報の正確性や網羅性においてWeb検索に及ばない面があることを示唆しています。

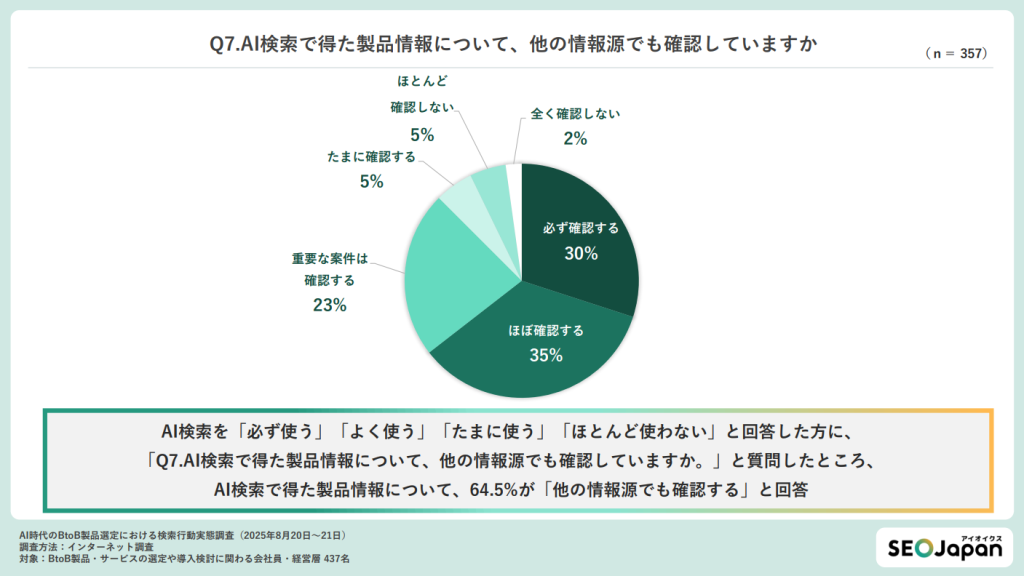

「AI検索で得た製品情報について、他の情報源でも確認しているか」という質問では、「必ず確認する」が30%、「ほぼ確認する」が35%で、合計64.5%が他の情報源での検証を行っていることが明らかになりました。

「重要な案件は確認する」(23%)を含めると、87.5%がなんらかの形で検証を行っており、AI検索への信頼度はまだ限定的であることが示されました。

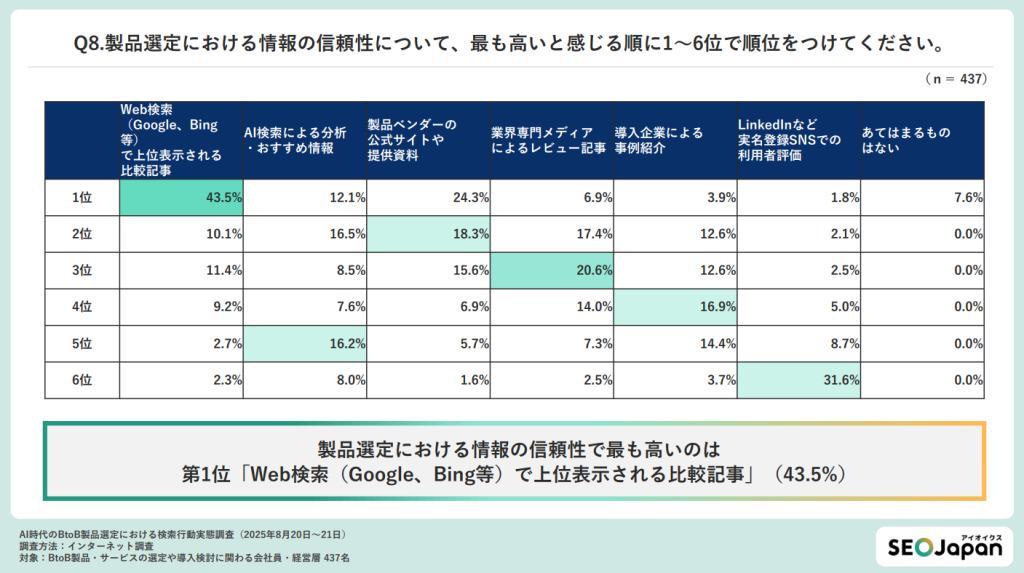

「製品選定における各情報源の信頼性」について1位から6位まで順位付けしてもらったところ、「Web検索(Google、Bing等)で上位表示される比較記事」が43.5%で1位を獲得しました。

2位は「製品ベンダーの公式サイトや提供資料」(24.3%)、3位は「AI検索による分析・おすすめ情報」(12.1%)となり、AI検索は利用率の向上に比べて信頼性の評価はまだ発展途上であることが示されました。

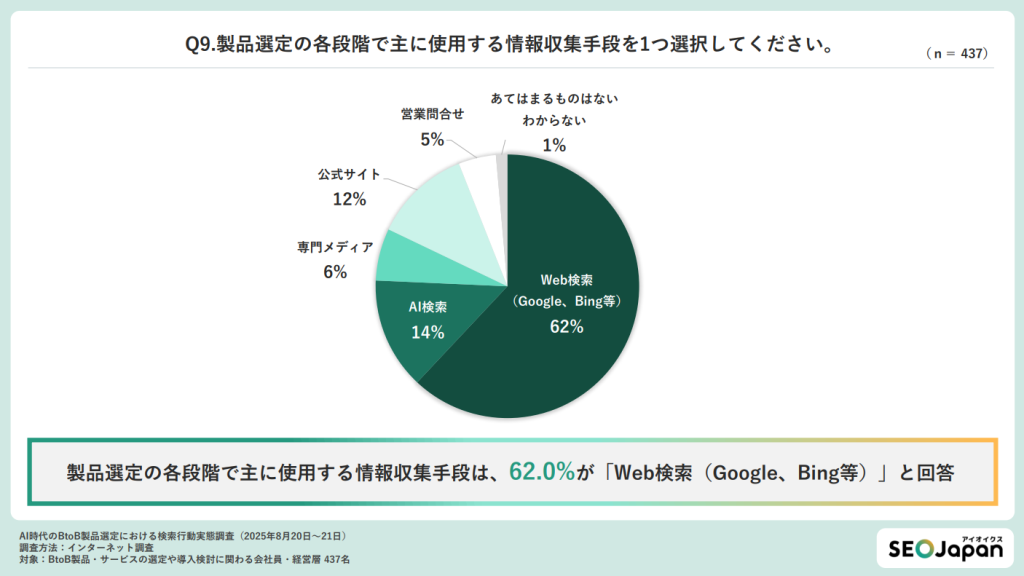

製品選定プロセスの各段階で主に使用する情報収集手段について質問したところ、Web検索(Google、Bing等)が62%で圧倒的に多く、AI検索が14%、公式サイトが12%、専門メディアが6%という結果となりました。

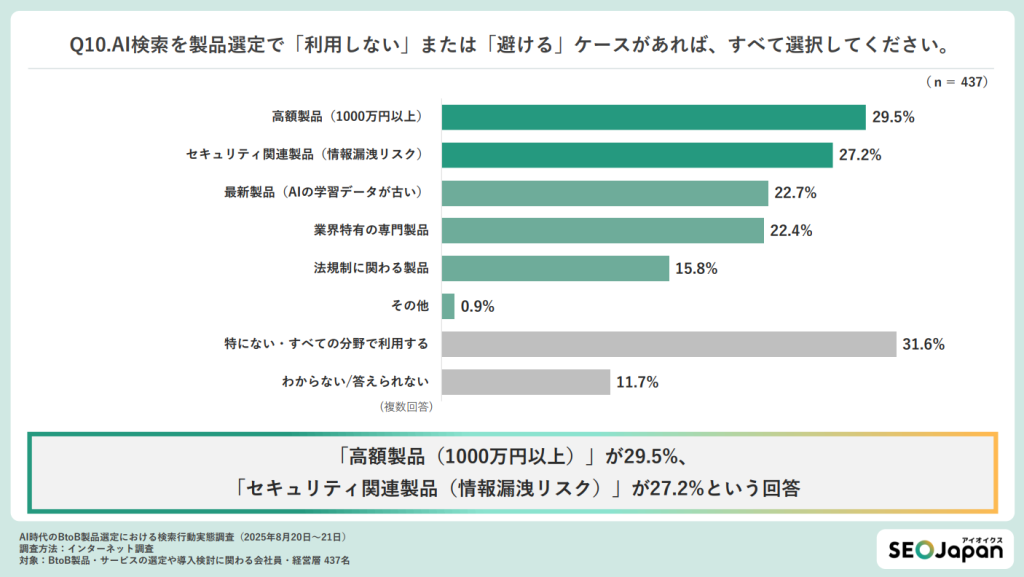

「AI検索を製品選定で利用しないまたは避けるケース」について複数回答で質問したところ、以下のような結果が得られました。

一方で、「特にない・すべての分野で利用する」と回答した人も31.6%おり、AI検索に対する姿勢が二極化していることが判明しました。

今回の調査で最も注目すべき点は、Web検索とAIを併用する「ハイブリッド検索」が標準化していることです。多くのユーザーがAIで得た情報を他の情報源で検証しており、単一の情報源に依存しない慎重な情報収集スタイルが確立されています。

満足度や信頼性において、Web検索(特にSEO上位サイト)への評価が依然として高く、AI検索は補助的な役割に留まっています。これは、BtoB製品選定という高額・重要な意思決定において、より確実性の高い情報源が求められることを反映しています。

高額製品、セキュリティ関連、最新製品など、AI検索を避ける領域が明確になっており、ユーザーは用途に応じて情報収集手段を使い分けていることが判明しました。

SEO Japan編集長 兼

Webコンサルティング事業部長

遠藤幸三郎

各案件の数値を見ていて、購買行動においてGoogleをはじめとするWeb検索行動の位置付けが変化しているのではないか?と感じることがあり、本調査をするに至りました。

5年前と比較して「Web検索増加」が4割を超え、想定よりもWeb検索とAIを行き来しながら、情報を探索し、さぐる・かためるを行っていることがわかりました。

インターネットアンケートによる収集のため、一定の偏りがあることは含めて捉えていますが、この結果は、BtoBマーケティングにおいてWeb検索とAI検索の両面で情報を正しく届けることが不可欠であり、プレゼンスを高める本質的かつ包括的な検索最適化戦略が必要であることを示唆しています。

各AIが検索エンジンのデータを活用していることから、単に順位を追う・記事を作るだけの表面的なSEOではなく、元来から言われていた広義のSEOに取り組む理由となるでしょう。

本調査の詳細結果資料は以下よりダウンロードできます。

調査内容をご紹介・引用・転載される際は出典元として「SEO Japan」を明記の上、当サイトへのリンク設定をお願いいたします。

例)「出典:SEO Japan」

当記事内の画像・テキストは、記事への掲載、営業資料、イベント登壇資料、書籍などへの転載を含む商用利用について、個別のご連絡や許諾なくご自由にご利用ください。

SEO最新情報やセミナー開催のお知らせなど、お役立ち情報を無料でお届けします。